Hukuman eksekusi mati Tuti Tursilawati pada 29 Oktober 2018 tahun lalu di Arab Saudi seketika memicu polemik sengit di muka publik. Pasalnya, TKW yang berdomisili di Majalengka tersebut dieksekusi tanpa notifikasi (pemberitahuan) pada Indonesia sebagai negara asalnya. Menurut keterangan beredar, Tuti dikenakan hukuman eksekusi mati dikarenakan kasus pembunuhan majikan pada tahun 2010. Keterangan yang langsung direspons oleh ibunda Tuti yang mengutarakan bahwa anaknya terpaksa melakukan itu sebagai upaya bela diri karena sering mendapat pelecehan seksual, hingga ajakan paksa bersetubuh dari majikannya

Segera pasca kejadian itu, sorotan hingga kritik tajam berlontaran sehubungan dengan tidak hadirnya tindakan cepat oleh negara guna menindaklanjuti kasus eksekusi Tuti.

Selain Tuti, kasus yang melanda Sutini Tri Hefsi pun mendapat sorotan publik. TKW asal Banjarnegara tersebut dikontrak selama dua tahun untuk bekerja di Singapura. Selama bekerja di Singapura, Sutini harus bertahan hidup di tengah kondisi lingkungan kerja yang buruk berikut perlakuan kasar dari majikannya. Terlebih Sutini sempat tidak mendapat upah selama sebulan dari majikannya, serta kenyataan pahit bahwa upahnya selama lima bulan harus diberikan pada agensinya.

Akhirnya, Sutini dipulangkan ke Indonesia pada 27 Oktober 2018 lalu. Kondisi Sutini kian memburuk setelah kepulangannya, sehingga memaksa Sutini untuk dilarikan ke Rumah Sakit Emanuel, Banjarnegara. Selama perawatan, Sutini didiagnosis terkena Meningitis dan sudah tiga kali keluar masuk ruang ICU. Tanggal 4 Desember 2018, Sutini dinyatakan wafat pada pukul 12.05 WiB.

Teranyar pada 27 Februari 2019, Jenny Chan Yan Hui mengaku di hadapan pengadilan telah melakukan tindak kekerasan pada Rasi (27), Pekerja Rumah Tangga (PRT) asal Indonesia. Chan mengakui sepenuhnya tiga tuduhan tindak kekerasan yang dibacakan Wakil Jaksa Penuntut Umum dan resmi dihukum 15 tahun penjara plus denda.

Kasus tindak kekerasan yang dilakukan Chan bermula pada tahun 2016 lalu. Sejak dipekerjakan Februari 2016, Rasi langsung mendapat jadwal kerja yang ketat dengan beban berlipat. Jam kerja dimulai pukul emam pagi, dan Rasi diporsir untuk memasak, mencuci, dan menyeterika pakaian dibawah pantauan Chan melalui CCTV di kondominium. Dua bulan bekerja, Rasi mulai mendapat tindak kekerasan. Rasi yang sering dipergoki tertidur selama bekerja memicu amarah Chan yang berujung kekerasan fisik. Beberapa bagian tubuh Rasi seperti telingn, hidung dan kepala mendapat luka parah. Bagian belakang kepala Rasi pernah dipukul hingga berdarah, hidungnya pernah retak akibat pemukulan, dan telinganya pernah mengalami pendarahan akibat terkena pukulan.

Kasus-kasus di atas hanyalah secercah dari rentetan tinta merah rekam jejak buruh migran. Kendati Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) menyatakan bahwa jumlah kasus kekerasan buruh migran mengalami penurunan sebanyak 385 kasus pada tahun 2017 (4.475 kasus) dibanding 2016 (4.860 kasus), di sisi lain kasus kematian buruh migran justru semakin mengalami kenaikan

Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), kasus kematian TKI mencapai 217 orang pada tahun 2017. Jumlah itu bertambah 27 kasus dibandingkan tahun 2016, dengan catatan 190 kasus kematian.

Kondisi yang tentu amat memilukan mengingat fakta, Indonesia, negara yang menyandarkan perekonomiannya pada buruh migran, justru tidak dapat menjamin hak dan kehidupan buruh migran.

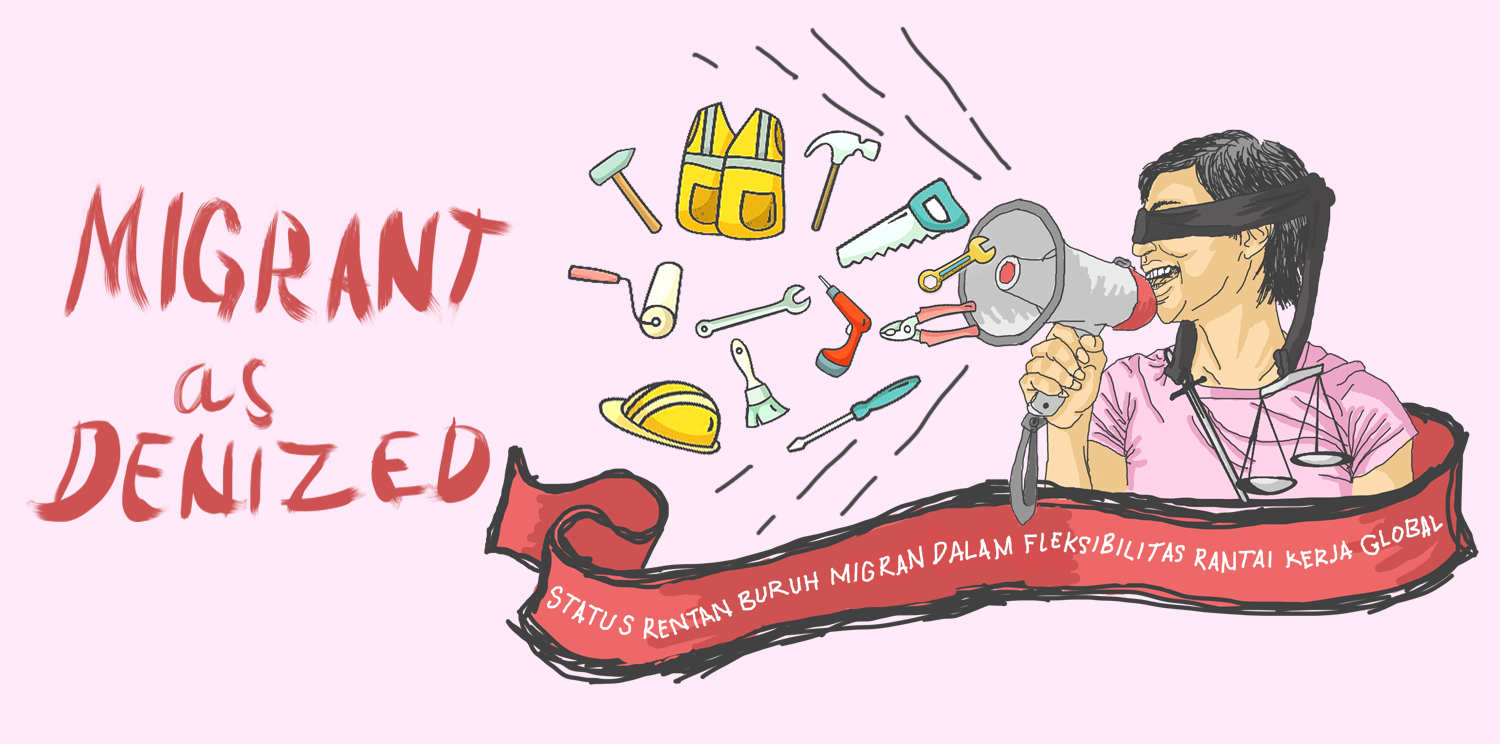

Migran sebagai Pekerja Rentan

Melimpahnya populasi manusia di negeri Pertiwi rupanya beriringan dengan fakta bahwa Indonesia termasuk negara dengan mobilitas tinggi di sektor pekerja migran. Mengacu pada Indeks Penempatan PMI per November 2018 yang dirilis BNP2TKI, total terdapat 248.723 pekerja Migran, naik 5.563 pekerja dibanding 2017 sebesar 243.150. Apabila direcah berdasarkan klasifikasi sektor (formal dan informal), total sampai November 2018 yakni 125.436 (50%) formal dan 123.287 (50%) informal. Jumlah yang masih terbilang sangat besar meski sektor informal mengalami penurunan sebesar 8949 pekerja.

Ironisnya fenomena mobilitas tinggi di sektor Migran juga dapat berarti semakin membludaknya pekerja rentan. Guy Standing dalam bukunya The Precariat: The New Dangerous Class (2011), menerangkan fenomena buruh migran tidaklah dapat terlepas dari konteks ekonomi-politik dunia. Lahir sebagai implikasi dari globalisasi neoliberal, membludaknya buruh migran berkaitan erat dengan semakin masifnya negara melakukan migrasi pekerja sebagai konsekuensi logis dari proyek fleksibiltas tenaga kerja dan deregulasi kebijakan perburuhan.

Bagi Standing, Fleksibilitas tidak sebatas berarti semakin leluasanya mobilitas tenaga kerja secara global. Lebih dari itu, ketidakpastian relasi dan status kerja, rawan mendapat persekusi akibat permasalahan etnis dan rasial, minim perlindungan hak asasi, hingga diperlakukan bak budak oleh majikannya. Buruh migran telah muncul sebagai kelas rentan

Guy Standing menjabarkan kondisi rentan buruh migran tidak terlepas dari status nya sebagai denizen. Denizen adalah kelompok sosial yang hak-hak yang memiliki hak-hak terbatas. Pembatasan hak ini bisa dilatarblekangi faktor nasionalitas (warga negara/bukan), ekonomi-politik (kebijakan ketenagakerjaan, anti-imigrasi) dll, dan penolakan secara sosiologis (SARA)

Kiranya penjabaran Guy Standing sedikitnya mendapat artikulasi riil nya hari ini. Maraknya kasus kriminalisasi dan penyiksaan atas buruh migran seperti yang sudah diulas di muka menunjukan renggangnya perlindungan hukum, baik dalam level negara maupun internasional. Begitupula dengan ketidakpastian status dan upah yang nyatanya bermuara dari tidak meratanya pengakuan jaminan bagi setiap buruh migran.

Dalam tulisan ini, penulis hendak memaparkan ilustrasi konkret buruh migran sebagai kelas rentan. Penulis akan berusaha menjabarkan kompleksitas relasi sosial yang berimplikasi pada legitimasi status rentan buruh migran. Penjelasan akan dihadirkan dalam bentuk contoh kasus riil guna menjaga kontekstualitas narasi. Dengan kata lain, selama penjabaran, penulis tidak berniat menghadirkan sketsa teoretis murni, melainkan analisis yang berfokus meretas realitas material kerentanan buruh migran yang oleh Guy Standing ada dalam kelas rentan (Precariat).

Migran dalam Sirkulasi Migrasi Global

Sebelum masuk menuju pembahasan, penting untuk terlebih dahulu mengenal anatomi sistem migrasi global. Ini karena penjabaran sebelumnya terkait mobiltas dan kerentanan buruh migran merupakan implikasi sistemis dari sistem migrasi kerja global. Secara lebih terperinci, proses sirkulasi migrasi sangatlah fleksibel sehingga memungkinkan mobilitas terjadi secara intensif dan konstan. Sistem migrasi global meliputi mekanisme holistik depature (keberangkatan), reception (penerimaan/adaptasi) dan return (pemulangan).

Rhacel Salazar Parrenas dkk, dalam jurnal karyanya Serial Labour Migration: Precarity and Itinerancy among Filipino and Indonesian Domestic Workers (2018), berhasil menghadirkan analisis menyeluruh terkait proses migrasi tenaga kerja.

Merekam fenomena buruh migran domestik Indonesia dan Filipina, Parrenas menjabarkan sistem migrasi global berdasarkan empat tingkat destinasi migrasi. Klasifikasi didasarkan pada variabel aksesibilitas, besar upah dan kepastian status kerja. Posisi empat atau paling rendah ditempati oleh Timur Tengah, Singapura dan Malaysia di posisi ketiga, Taiwan dan Hongkong di posisi ke dua, hingga Kanada dan Italia di posisi pertama atau teratas.

Timur Tengah (Arab Saudi dll) pada posisi terendah seringkali menjadi sasaran realistis bagi buruh migran domestik karena aksesibilitas nya paling terjangkau (US$100). Sementara Italia dan Kanada pada posisi teratas (U$8.000) merupakan destinasi yang paling sedikit terakses menyusul biaya yang akses yang tinggi dan kualifikasi kerja ketat. Menurut studi kasus terkait, pekerja migrant domestik, utamanya yang berasal dari pedesaan, direkomendasikan Arab Saudi sebagai destinasi kerja menyusul akses biaya yang murah. Akan tetapi, demi menghadirkan rekomendasi destinasi kerja dengan biaya tinggi, tak jarang pihak perusahaan memberlakukan transaksi “fly now, pay later”. Transaksi ini memungkinkan klien buruh migrant untuk menyetujui kontrak hutang.

Veneer, seorang buruh migran domestik asal Filipina. Veneer yang sudah bekerja selama setahun di Kuwati, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mengaku ditawari kerja di Irlandia oleh agensi rekrutmen nya Veneer berpikir bahwa akan sangat lama untuk bisa mengumpulkan biaya sebesar 100.000 Peso untuk merealisasikan keberangkatannya, “aku tidak memiliki uang sebanyak itu” tukasnya. Akhirnya Veneer memutuskan untuk kembali Uni Emirat Arab dengan kontrak hutang sebesar $100

Transaksi tersebut jelas menyimpan risiko tinggi mengingat tanggungan hutangnya. Alih-alih menjadi solusi bagi buruh migran, transaksi “fly now, pay later” lebih mirip “jebakan betmen” yang kelak akan melilit kehidupan buruh migran.

Tak sebatas pada fase keberangkatan, fase adaptasi di negara seberang pun selalu penuh kesimpangsiuran bagi buruh migran. Yuli, seorang buruh migran domestik asal Indonesia bekerja di Arab Saudi selama satu bulan. Yuli seorang single mother dengan tanggungan seorang anak 12 tahun sudah berangkat merantau semenjak umur 20 tahun. Selama bekerja, Yuli mengaku diberi porsi kerja berlebih dan tak kunjung mendapat status kerja pasti, bahkan ilegal. Yuli pun mengaku sering dihantui ancaman deportasi paksa,

Berdasarkan studi terkait Arab Saudi memang tidak menghadirkan jaminan residensi permanen bagi pekerja migran. Parrenas mengistilahkannya dengan “authorized temporariness”, yakni ketika suatu otoritas negara melegitimasi ketidakpastian, bahkan eksklusi terhadap suatu kalangan. Manifestasi konkret dari kondisi tersebut adalah berlakunya kafala system. Sistem kafala melegitimasi status rentan dari buruh migran dan memosisikan majikan sebagai pihak yang memiliki kuasa absolut atas pekerjanya. Majikan berhak untuk memutuskan kontrak, mendeportasi paksa, bahkan menghukum buruh migrant agar tidak bisa melamar di tempat kerja lain.

Hal yang lebih ironis ialah buruh migran selalu sama sekali dilematis dengan kondisi penghidupannya sendiri. Rendahnya upah yang diberikan membuat seorang buruh migran harus memutar otak berulang kali demi membagi penghasilannya. Acap kali, buruh migran domestik bahkan harus mengorbankan upahnya demi keluarganya, dan hanya menyisakan sedikit porsi untuk dirinya sendiri. Pada titik ini, buruh migran domestik seringkali mengurungkan niatnya untuk kembali ke negeri asal dan terpaksa bertahan hidup di negeri orang dengan membangun usaha sampingan.

Suprianti, buruh migran asal Indonesia berusia 39 tahun mengaku telah malang- melintang di luar negeri selama lima tahun dan tak kunjung memeroleh kerpastian status kerja. Suprianti berkesaksian bahwa pilihannya untuk pulang kembali ke dalam negeri menjadi tertutup mengingat desakan ekonomi keluarganya yang jauh dari kata layak.

Selain itu, minimnya lapangan pekerjaan dalam negeri, kemiskinan akut, hingga semakin menajamnya ketimpangan adalah mimpi buruk nyata yang juga bisa menerkamnnya apabila memutuskan berhenti bekerja sebagai buruh migran.

Bagaimana dengan Buruh Migran di Indonesia?

Setelah mengulas secara cukup mendetail persoalan nasib buruh migran Indonesia, pertanyaan berikutnya ialah, bagaimana kondisi buruh migran yang ada di dalam negeri? Pertanyaan ini menggelitik penulis, karena studi yang ada menjabarkan bahwa pemerintah Indonesia pun acap kali lambat menindaklanjuti nasib buruh migran di dalam negeri.

Wayne Palmer dan Antjie Missbach, dalam artikel ilmiahnya, Enforcing Labour Rights of Irregular Migrants in Indonesia, mengulas status rentan buruh migran eksis karena kurangnya peran perlindungan negara dan ketidakjelasan hak-hak yang dimilikinya. Hal ini dapat ditilik dari kurangnya responsivitas negara dalam menindaklanjuti praktik perdagangan manusia (human trafficking), distribusi informasi yang terbatas dan sangat minimnya penegakan hak-hak buruh migran.

Thant Zin Win, buruh migrant asal Thailand sudah bekerja selama 14 bulan di Kepulauan Benjina. Bekerja di Benjina Pusaka Resource dengan status outsourcing, perusahaan yang sempat terkena kasus illegal fishing dan indikasi perbudakan, Thant Zin Win dijanjikan upah sebesar 9000 Bath (U$582), namun nyatanya hanya diupah sebesar 1.000.000. Buruh setempat mendapat mekanisme pembayaran secara langsung oleh pihak Benjina Pusaka Resource, sementara buruh migran dibayar melalui perantara perusahaan mitra asal Thailand penyuplai kapal, Silver Sea Fishery.

Thant Zin Win bersama 656 buruh lainnya baru diselamatkan pemerintah pada 3 April 2015. Teridentifikasi bahwa para buruh yang bekerja di sana banyak mendapat perlakuan kasar, baik fisik maupun psikologis.

Selain kasus di atas, pengalaman rentan nya menjadi buruh migran dialami seorang pengungsi dibawah umur. Mohammad adalah seorang pengungsi berumur 18 tahun yang telah berpindah dari Afghanistan dan Pakistan ke Indonesia. Diamankan oleh petugas imigrasi di salah satu tempat perbelajaan di Puncak, Bogor, Mohammad mengaku bekerja di sebuah toko. Ia biasanya bekerja berkisar antara tujuh hingga delapan jam dengan upah Rp.900.000. Pemiliki toko beberapa kali memberikannya bonus, sehingga menaikan pendapatannya Rp 1.100.000-1.2000.000. Akan tetapi nominal tersebut tetap berada dibawah standar upah minimum setempat sebesar Rp 3.204.551.

Mohammad berkesaksian bahwa penjaga toko sangat membutuhkan dirinya berkat kemampuan berbahasa Inggris nya, sehingga memudahkan proses transaksi dengan turis-turis yang berkunjung.

Irosnisnya, Mohammad sama sekali tidak mengetahui bahwa ia seyogyanya memiliki hak atas upah layak sesuai standar minimum dan tidak ada usaha dari pemangku kebijakan untuk memberi infromasi terkait hal tersebut. Mohammad pun akhirnya ditahan di pusat penahanan imigrasi Jakarta. Beberapa LSM seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah berupaya untuk mengadvokasi isu penahanan tersebut dengan menemui pihak Kantor Imigrasi di Bogor, namun berakhir sia-sia, karena pihak imigrasi menolak pelepasan Mohammad.

Tuntutan Mendesak Buruh Migran

Sebagai pemungkas uraian, kiranya penting bagi kita untuk merefleksikan kembali urgensi pejaminan hak-hak asasi buruh migran yang hingga hari ini nyatanya belum kunjung terealisasi. Ini tentu menjadi langkah penting guna membebaskan buruh migran dari statusnya sebagai kelas rentan

Meski Indonesia pada tahun 2012 meratifikasi Konvensi Internasional atas Hak Seluruh Pekerja Migran, (International Convention Rights of All Migrant Workers/ICRMW) dengan menerbitkan Undang-Undang No 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi ICRMW, nyatanya belum cukup untuk menjamin kesejahteraan buruh migrant. Pasalnya meski klasifikasi buruh migran sudah dirinci secara cukup menyeluruh, dalam konvensi tersebut belum mengakui keberadaan pengungsi dan orang tanpa kewarganegaraan yang jelas (ICRMW Article 3, poin d). Oleh karena itu, aturan untuk melindungi kategori-kategori tersebut perlu untuk dirancang sebagai kebutuhan mendesak.

Selain itu, aturan yang masih kendor menjamin hak-hak buruh migran juga terlihat dalam UU PMI hari ini. Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABARBUMI), dalam pernyataan sikapnya menyambut Hari Migran Internasional 18 Desember 2018 menyatakan bahwa UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia No 18 Tahun 2017 (UU PMI No. 18 Tahun 2017) masih menyimpan banyak masalah. Masalah dari UU PMI 18 Tahun 2017 adalah tidak diakuinya PRT (Pekerja Rumah Tangga) sebagai pekerja formal. Selayaknya yang sudah diulas di muka, pekerja domestik merupakan jumlah populasi terbesar dari buruh migran dan berada dalam posisi status yang amat rentan. Tidak diakuinya PRT sebagai pekerja formal dapat berimplikasi pada langgengnya kekerasan dan kesewenang-wenangan terhadap buruh migran

Menilik bahwa ternyata masih terdapat begitu banyak pekerjaan rumah dalam sektor buruh migran, pemerintah perlu mengambil tindakan dengan memberikan pengakuan terhadap seluruh buruh migran tanpa kecuali.

Guna merealisasikan hal tersebut, perlunya pemberlakuan kebijakan yang merestriksi secara ketat maneuver dari pihak swasta pun tak kalah penting. Peraturan ini harus diproyeksikan untuk mengembalikan peran negara sebagai regulator utama yang bertanggungjawab penuh kepada buruh migran.

Dalam level internasional, negara juga harus mulai menunjukan political bargaining dihadapan negara mitra sektor buruh migran. Berani mengambil tindakan tegas dengan melayangkan gugatan, bahkan sanksi bagi mitra yang menciderai hak buruh migran negara bersangkutan jelas sangat diperlukan agar jaminan haknya tetap terpenuhi.

Daftar Pustaka

Standing, Guy. 2011. The Precariat: The New Dangerous Class. London: Bloomsbury Academic

Palmer, Wayne, & Missbach, Antjie. (2018). Engforcing Labour Rights of Irregular Migrants in Indonesia. Third World Quarterly.

Parrenas, Rhacel Salazzar et. al. (2018). Serial Labour Migration: Precarity and Itinerancy among Filipino and Indonesian Domestic Worker. International Migration Review, 20 (10), 1-29

BNP2TKI. 2018. Data Penempaaan dan Perlindungan BMI Periode Bulan November Tahun 2018. Jakarta Selatan.

Malla, Indiana. 2018. Idntimes.

KABARBUMI. 2018. Hukum P3MI Penahan Dokumen, Berikan Ganti Rugi BMI dan Keluarganya yang Diperlakukan Tidak Adil dan Dirampas Haknya Ciptakan Lapangan Kerja di dalam Negeri Akhiri Kemiskinan dengan Menjalankan Reforma Agraria dan Membangun Industri Nasional yang Mandiri.

Penulis: Ahmad Thariq